チューニングを楽しむための動的感性工学概論 §12

究極の「人馬一体感」の実現には、「タイヤと会話する能力」が欠かせない。

快適性や安全性のみならず、運転を楽しむという立場から言っても、タイヤの果たす役割は格別です。タイヤを持たない鉄道車両では、自分自身の手足の延長のごとく運転するわけには行きません。私たちの車は、タイヤを持つからこそ、その性能を上手に生かすことで、一定のレールに規制されることなく、自在に運転を楽しめるのです。しかし、タイヤにはどのような力が働き、どのような力が生まれ、それが運転操作によってどのように変化し、車の挙動にどう影響するか…となると、自信を持って正解できる人は、あまり多くはないでしょう。今回は、そのタイヤについて、少し詳しく見てみることにします。単にグリップがいいとか悪いとかではなく、微妙な動的感性を左右するタイヤ性能のディテールを知り、タイヤと会話しながら走ることができれば、車との絶妙な一体感が生まれ、運転する楽しさがさらに深まると思います。

■タイヤが車に作用する力は有限

操縦性に対するタイヤの働きの源泉は、言うまでもなくゴム素材に由来する摩擦力です。鉄の車輪とは比較にならない大きな摩擦力があるからこそ、ドライバーの運転操作を受け止め、路面との間に、目には見えない瞬間的なレールを敷きながら走ることができる…というイメージです。

しかし、タイヤの摩擦力には限界があります。 F(摩擦力)=μW(摩擦係数×輪荷重)ですから、それ以上の力が加わると、タイヤは車を路面に繋ぎとめることができなくなります。つまり、脱線した新幹線状態、操縦不能に陥るのです。従って、私たちは、常にタイヤの摩擦力が有限であることを認識し、その限界を意識した運転を心がけねばなりません。そのためには、常に、タイヤの状況を推測する能力を身に着けておく必要があります。

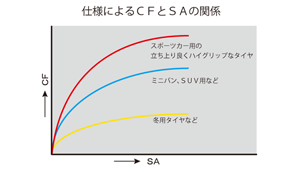

特に気をつけたいのがコーナリング時です。前回もお話ししましたが、車は、極低速時以外は、遠心力に対抗する向心力(求心力)をタイヤから得ることで、進行方向を変えたり旋回したりしています。その向心力をCF(コーナリングフォース)と言い、SA(スリップアングル:タイヤの回転方向と進行方向のずれ)によって発生します。

しかし、そのCFにも限界があります。SAの微小な状態では勢いよく立ちあがったCFが、SAの増大につれて伸び悩み、やがて限界に至るのです。ですから、運転する側は、その時のタイヤの状況を予測しておかなければなりません。ドライバーの運転操作にタイヤがどう応えてくれるか…その想定が無ければ、人馬一体感など望むすべもないのです。

ではタイヤのCFは、何故、どのように、変化するのでしょうか。それを理解していただくために、先ずは、CFを発生させるタイヤのメカニズムについてお話しします。

■CF発生のメカニズム

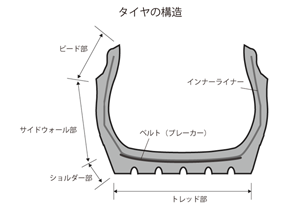

ドライバーが操舵すると、前輪の回転方向が変わります。だから、そのリムに装着されたタイヤの回転方向も、強制的に変わります。しかし、一方で、タイヤの接地面は、路面との摩擦によって、その進行方向を維持しようとします。タイヤの断面で見れば、上下からの力が競合する状態になって、お互いに引っ張り合っているのです。結果、トレッド部、ショルダー部やサイドウォール部が捻じられて弾性変形します。この捻じりに対するタイヤの反力がCFです。

その反力の大きさには、プロファイルの高低や、ウオール材料の剛性(タイヤの回転方向とタイヤの進行方向とのずれを戻そうとする力の大小)が関係します。同じ面積のトレッドなら、ショルダーとサイドウォール部の高さが低い方がタイヤ横方向の剛性を確保しやすく、より高い反力(つまりCF)が発生します。操縦性を重視したタイヤの選択では、偏平率が一つの目安になるのはそのためです。

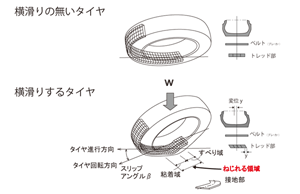

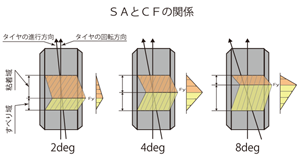

続いて、CFが発生するプロセスを、もう少し詳しく見ることにします。イメージ的に示すと右下図(SAとCFの関係)になります。

トレッド面がねじられる領域を粘着域と呼び、ねじり量の増大と共にその部分で発生するCFが増加します。

しかし、タイヤはリムから外れることができない設計になっていますから、やがて、滑りながら路面から離れてホイールの回転方向に戻ります。この領域を滑り域と呼びます。発生するCFの大きさをみると、粘着域と滑り域の境界で、つまり最も大きくねじれた部分で、最大になっています。

SAの増加と共に、接地面の粘着域が減少することにも注目してください。より大きな力でねじられることで、粘着域での変形が急激に進み限界に近づくからです。結果として、滑り域の比率が増え、CFの総量(図中のFyの分布が作る三角形の面積)は、SAの増加ほどには伸びません。SAとCFの微妙な関係がイメージしていただけると思います。だから、CFには限界があるというわけです。

■状況によって変化するタイヤ性能

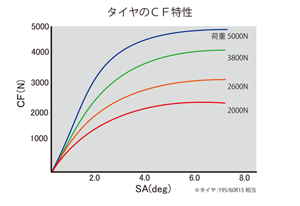

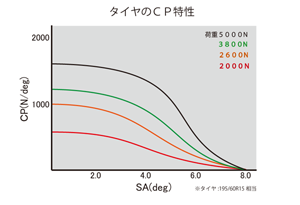

タイヤのCFがSAの増加に対して、単純に比例するものではないことの具体例を図示します。195/60R15相当のタイヤ特性を表したものです。

SAが微小な領域のCFは、ほぼリニアに立ち上がりますが、SAが大きくなると、CFはあまり増加しなくなっています。

例えば、SAが0°から1°に増えた時と、4°から5°に増えた時とでは、同じ1°でも、それによるCFの増加量が違うのがお分かりいただけると思います。

このCFの増加率をCP(コーナリングパワー)と呼びます。前回の講義では、単純にSA1°当りのCF(N/deg.)と定義しましたが、単に、ある状況でのCF/SAではありません。CFが変化する勢いを示す数値、つまりSAで微分した値です。

CFがそのままの勢いで変化すると仮定した時の、SA1°に対応するCFの変化量です。平均変化量ではなく、瞬間変化量と考えてください。

同じタイヤでも、グラフ上のどの点を見るかで、CPは変化します。CFがSAに比例しない理由は、CPが一定ではなく、限界に向けて低減するからです。各SAにおけるCPを右図(タイヤのCP特性)に示します。

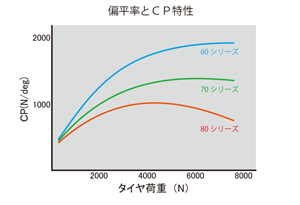

もうひとつ注意していただきたいのは、グラフ内に示された4本の曲線です。CF及びCPはタイヤに与えられた輪荷重によっても変化するのです。右下図(偏平率とCP特性)に、SAが1°の時のCPの変化を示します。

最近のタイヤでは、荷重に応じてなだらかなカーブを描いて増大します。

CFがリニア(直線的・正比例的)に増加する領域を「線形領域」と呼び、それ以上を「非線形領域」と言います。

また、非線形領域でCFが伸びなくなる状況を、業界用語では「サチレート(飽和)する」とか、略して「サチる」と形容します。

いずれも自動車工学を論じる時にはよく使われる言葉ですので、覚えておくと便利です。

いずれにしても、車を楽しくかつ安全に運転するためには、タイヤのCFをできるだけ線形領域に近い状態で使うのが基本です。もしも非線形領域に入ったら、そこから先はCFがサチってしまうので、そのことを十分に意識して、慎重に運転しなければなりません。

■動的感性に直結するCP

CPは力ではありません。N/deg.という単位が示すように、「操作に対する反応の大きさ」を示す指標です。コーナリングの途中でアクセルを踏んだり、ハンドルを切り増したりする時に、タイヤのCFがどのように変化するか…そのカギを握っているのがCPです。

だから、その状態でのCPを想定しないで運転すると、増加する遠心力について行けなかったり、前後輪のバランスが崩れて進行方向が乱れたり、人と車との一体感が失われることになります。CPは、動的感性に直結する性能です。総量としてのCFと、瞬間的な変化量としてのCP。その意味の違いを明確に理解しておいて欲しいと思います。

しかし、上記のようにタイヤのCPが一定ではなく、「SAが3°付近の」というような条件を付けないと意味をなさないとしたら、異なるタイヤの性能を比較する時には不便です。そこで、そういう意識で、もう一度上のグラフを見直してみてください。

SAが0°から1°付近までのCPの値 (CFの増加率)はほぼ一定です。実用域では、荷重の影響もほとんどありません。また、この領域のCP値は、構造や材質によって決まるポテンシャルを表す数値ですから、この数値を使えば、タイヤの性能を比較することの意味もあります。従って、特に面倒な議論をする時以外は、この領域のCP値を使用します。断りなくCPと言う時には、常に「0°から1°付近での」という条件が設定されていると考えてください。

また、この領域では、CF=CP×SAとなり、CPが比例定数として働くので、技術資料などでは比例定数の慣用表現であるKを使用してKPと記すことがあります。このゼミの前回の講義 (§11) でも、NSP(ニュートラルステアポイント)の説明にKf=フロントタイヤのCP、Kr=リアタイヤのCPというように使っています。KP=CP(SAが0°~1°付近)ということです。通常のドライビングで使用するのは、SAなら3°~4°までの線形領域ですから、KPで計算しても大きな支障はありません。

■ステアリング特性の復習

ここまでの説明で、コーナリング時のタイヤが車に作用する力について、ほぼお分かりいただけたと思います。そこで、§11で取り上げた「ステアリング特性」について、改めて検証してみることにします。前回の説明が腑に落ちなかった方も、今度は合点していただけると思います。

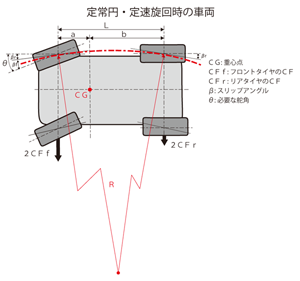

先ずは、一定の半径Rの円周上を一定の速度で旋廻している車の状態を右図(定常円・定速旋回時の車両)に示します。前輪軸重の重いFF車の定常円定速旋回の場合です。理解をしやすくするために、極端に重心(CG)が前輪側に偏ったモデルとして描いています。

一定の速度で、一定の半径を保って旋廻しているのですから、前後輪のタイヤに掛かる遠心力と、それぞれが発生するCFが、共に釣り合っている状態です。遠心力は重量配分に比例しますから、それに対応するCFは、重心(CG)からの距離の逆比になっていなければなりません。よって、CFf/CFr=b/aです。それを実現するために、前輪には後輪よりも大きなSA(βf>βr)が発生しています。

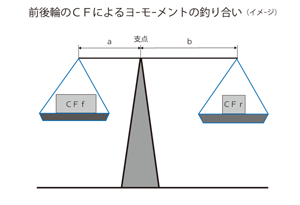

また、車が一定した自転速度を保った姿勢で安定していることは、前後輪のCFによるヨーモーメントが、天秤ばかりのように釣り合っていることを意味します。その計算式は、2CFf×a=2CFr×b ですから、CFf/CFr=b/aです。前後輪のCFが重心からの距離の逆比になる姿勢で、車は定速で自転しているのです。

このように、CFf/CFr=b/aとなっているのが定常円定速旋廻です。車はただグルグル回り続けているだけですから、加速度も一定で、運動としての変化はありません。車の重量配分が異なれば、前後輪に必要なCFとそれを得られるSAも異なりますが、問題はありません。力のバランスが保たれればいいのです。そういう状態になるまでハンドルを切り込んで行くだけです。

必要な舵角(θ)は、車体の進行方向が後輪のSA分だけずれているので (後輪が車体に固定されているため)、それを含んだβf+βrとなります。θ=βf+βrです。結果、前後のタイヤの進行方向と車体の角度は等しく(βr)なり、その接線は同一の円周となるので、前後輪の回転半径も一致します。

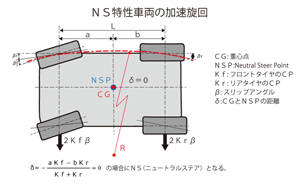

さて続いて、定常円定速旋廻の状態から、舵角を保ったまま速度を上げる(加速状態に移行する)時に、車はどのように曲がるか、いわゆるステアリング特性について検証します。§11の結論を右図(NS特性車量の加速旋回)に再掲します。

この場合は、加速する(遠心力が増える)という運動の変化が生まれますから、その変化に対応する力の変化率が問題になります。前後輪に発生する瞬間的なCFの増加(CP)が、重心周りの回転モーメントにどう影響するかということです。

前回は右上図(NS特性車量の加速旋回)のように、NSP(ニュートラルステアポイント)という概念を使って、CGとNSPの一致がNS(ニュートラルステア)特性の条件だと説明しました。つまり、δ=0です。その計算式を単純化すると、以下のようになります。(前後輪のCPをKf、Krとした理由は前段でお話ししました。)

δ=0となるには分子が0であればよいので、aKf-bKr=0になります。さらに進めれば、aKf=bKr →Kf/Kr=b/a ということになります。つまり前後輪のCPが重心からの距離の逆比になるという意味です。定常円定速旋廻の結論と比較してみてください。CFとCPが入れ替わっただけです。力の総量であるCFと、力の変化率であるCPという位置づけがお分かりいただけると思います。

この計算をもう少し続けてみましょう。前後輪の輪荷重は重量配分で変わりますが、前述のように、微小な領域のKPにはほとんど影響しません。前後のタイヤが同じであれば、Kf=Krです。従って、Kf/Kr=b/a=1となります。つまり、a=b ということです。だから、他の要素を考えなければ、50:50の重量配分が、NS特性の車の基本的な条件ということになるのです。ご納得いただけたでしょうか。

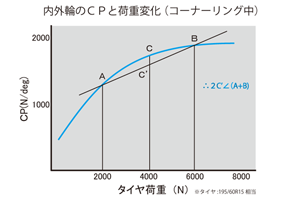

ここまでは、説明を簡略化するために荷重移動が無いモデルとして扱ってきました。しかし、実際の立体的4輪モデルでは、ローリングやピッチングにより、タイヤに掛かる荷重が移動します。そして、線形領域を超えるような場合には、荷重によるCPの変化が無視できなくなります。

これをコーナリング中の内外輪に当てはめてみると、右図(内外輪のCPと荷重変化)のようになります。解りやすくするために、極端な荷重移動で説明すると、例えば、内外輪に2000Nずつの荷重移動が発生したとすれば、内輪がA点の、外輪がB点のCP値になり、内外輪トータルで発生するCPの平均値C‘は、タイヤのポテンシャルとしてのC(荷重移動前のCP)に比べて低下します。

従って、基本レイアウトがNS特性の車も含めて、荷重移動が大きい場合には、それによるステアリング特性の変化が生じます。量産車の設計段階では、それを逆手にとって動的感性の積極的な味付けに使ったりするのですが、皆さんがサスペンションのチューニングを考える時には、荷重移動に影響するロール剛性の前後のバランスなど、タイヤを生かすという視点も忘れないようにしてください。基本的には、前輪のロール剛性を高くすればアンダー側に、後輪なら逆方向に変化します。

■総合力としての限界を示す「最大摩擦円」

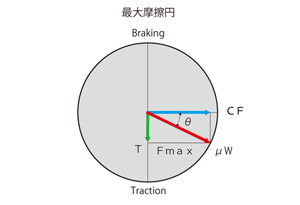

ここまで車が曲がるためのタイヤの力について述べましたが、実際の車では、これに加えて、タイヤには進む力と止まる力が必要になります。しかし、タイヤの摩擦力は有限です。最初にお話しした路面との摩擦力の限界「最大摩擦円」の壁が存在するからです。

右図(最大摩擦円)にタイヤの接地面が発生し得る力を赤いベクトルで示します。実車では、軽くアクセルを踏み、ハンドルを切っている状態です。この時のベクトルを、CF成分とT(トラクション)成分に分解すると、μW(発生する摩擦力)を1、ベクトルの角度θを60°とすれば、CF=μW×sin60=0.87、T=μW×cos60=0.5が発生できるということを意味します。

他の要素の数値が分かっている場合なら、利用可能なCF(Fmax)は、ピタゴラスの定理を使って、次式でも計算できます。

![]()

最大摩擦円の直径の絶対値は、路面のμ(摩擦係数)と輪荷重Wで決まりますから、雨や、雪道などの走行時には、路面μの値が低いため、摩擦円の直径が小さくなります。また、コーナー進入時にブレーキングにより荷重を移動させると、前輪ではWが増加し摩擦円が拡大するので、CFも大きくとれるという訳です。ただし、当然ですが、後輪では逆の現象が起きることになりますから要注意です。

(※摩擦円は、理解しやすくするため一般的には真円で示されますが、実測値は右図のような楕円です。)

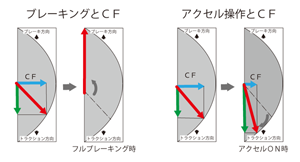

最大摩擦円の理解のために、もう少し具体的に解説します。右上図(最大摩擦円)に示した状態から急ブレーキを踏むと、前後方向でグリップの大半を使うので、ステアリングを切ってもCFが発生せず、車が曲がらない(右図左側:ブレーキングとCF)状態に陥ります。反対に、アクセルを全開にしても、同様に横方向のCF成分を一気に失い(右図右側:アクセル操作とCF)、コントロール不能に陥ります。

タイヤと会話しながら走るということは、4本のタイヤの最大摩擦円の大きさとベクトルの状況をイメージしながら運転すると言い換えることもできると思います。限界を飛び出すことなく、円周に沿ってベクトルを回すように、タイヤの力を上手に利用するのが正しい運転テクニックだという人もいます。自動車工学的には当然として、動的感性から見ても、運転を楽しむという意味でも、その通りです。

■タイヤの特性と乗る人の感性

現在では多様なスペックのタイヤの選択が可能です。しかし、自動車工学的なテストやサーキットでのタイムなど特定の尺度を決めない限り、どのタイヤが優れているかを断定することはできません。

特に動的感性という視点では、乗る人の好みは千差万別ですから、一概には決められません。操舵に対するレスポンスの素早さ、CPの大きさとSAによる変化、CFの限界の高さと予見性…など、操縦性に資する性能は、乗り心地やウェット性能とトレードオフになる場合もあります。どのようなタイヤの特性を重視するかは、乗る人の動的感性にフィットしてこそ意味があると思うのです。

もしも、次のタイヤをチョイスする機会があれば、技術情報の入手は簡単ではありませんが、ネットで調べたり、信頼できるお店に相談したりして、可能な限りチェックするようにしてください。また、私の経験では、友達の車と乗り比べる時など、タイヤの違いにも注意して、タイヤと会話する感性を磨くことが大切だと思います。

「車は人を語る。」と言いますが、タイヤにも、その人の人格を語る力があります。いかにもその人らしいと、自他共に認めるような、その人にとってはベストなタイヤが存在するはずです。できれば、そういう目と知識と経験をもって、あなたらしいチューニングを楽しんでいただきたいと思います。